嗜酸粒细胞绝对值偏高可能由过敏反应、寄生虫感染、皮肤病、血液系统疾病、药物反应等原因引起。

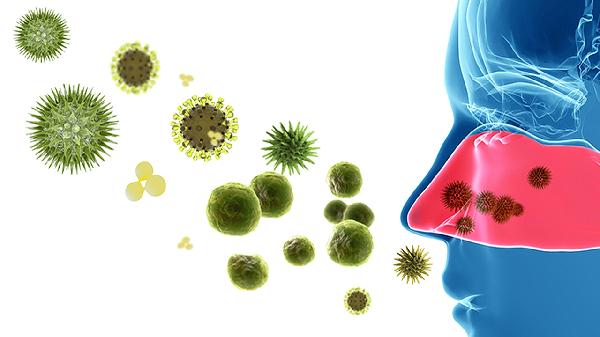

过敏性疾病是嗜酸粒细胞增多的常见原因。当机体接触花粉、尘螨、动物皮屑等过敏原时,免疫系统会释放组胺等物质,刺激骨髓产生更多嗜酸粒细胞。这类患者常伴有皮肤瘙痒、鼻塞流涕等典型过敏症状,通过血清IgE检测和过敏原筛查可辅助诊断。

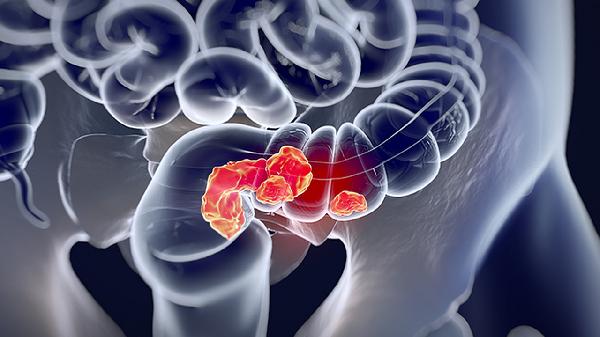

蛔虫、钩虫等肠道寄生虫感染会刺激机体产生免疫应答。寄生虫的代谢产物和虫体抗原可激活Th2型免疫反应,促使嗜酸粒细胞从骨髓释放入血。这类患者可能出现腹痛、腹泻等消化道症状,粪便虫卵检查和血清抗体检测有助于确诊。

特应性皮炎、湿疹等慢性皮肤炎症常伴随嗜酸粒细胞升高。皮肤屏障功能受损导致外界抗原侵入,引发局部嗜酸粒细胞浸润。患者皮损处可见红斑、丘疹伴剧烈瘙痒,皮肤活检可见真皮层嗜酸粒细胞聚集。

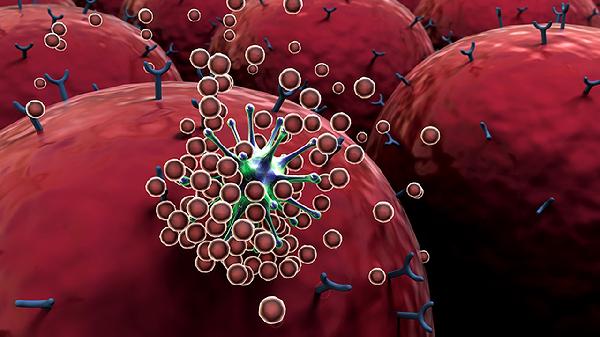

慢性嗜酸性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征等血液病可直接导致嗜酸粒细胞异常增殖。这类疾病可能伴随发热、乏力等全身症状,外周血涂片可见幼稚细胞,基因检测可发现PDGFRA、PDGFRB等融合基因异常。

青霉素、头孢类抗生素等药物可能引发超敏反应,导致嗜酸粒细胞增多。通常在用药后1-3周出现,可伴有皮疹、发热等表现。停药后嗜酸粒细胞水平多能逐渐恢复正常,严重者需进行抗过敏治疗。

发现嗜酸粒细胞增高时应结合临床症状综合判断。轻度升高可先观察2-4周后复查,持续异常需完善骨髓穿刺、基因检测等检查。日常注意记录可能接触的过敏原,避免摄入可能引起过敏的海鲜、坚果等食物。保持规律作息,适度运动有助于调节免疫功能。寄生虫流行地区居民应定期进行驱虫治疗,皮肤病患处需保持清洁干燥。血液系统疾病患者需严格遵医嘱定期复查血常规。

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24

2024-12-24