嗜酸性粒细胞比例偏低通常提示免疫功能异常或激素水平变化,可能由长期使用糖皮质激素、急性感染、库欣综合征、应激反应或骨髓造血功能抑制等因素引起。

长期应用泼尼松等糖皮质激素会直接抑制嗜酸性粒细胞生成。这类药物常用于治疗过敏性疾病或自身免疫病,用药期间骨髓造血功能受到调控,导致嗜酸性粒细胞比例下降至1%以下,通常停药后可逐渐恢复。

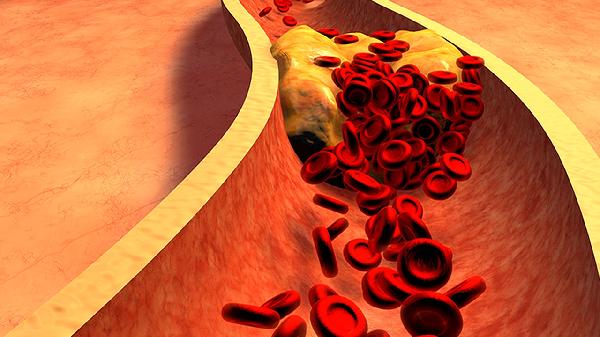

细菌或病毒感染时机体会启动应急机制,促肾上腺皮质激素分泌增加,间接抑制嗜酸性粒细胞释放。血常规可见中性粒细胞比例升高伴随嗜酸性粒细胞减少,如肺炎链球菌感染时比例可能低于0.5%。

库欣综合征患者因皮质醇分泌过量,会出现持续性嗜酸性粒细胞减少。这类患者往往伴有向心性肥胖、紫纹等典型症状,实验室检查显示血皮质醇水平昼夜节律消失。

严重创伤、手术或精神紧张时,交感神经兴奋促使儿茶酚胺类物质大量释放,通过下丘脑-垂体-肾上腺轴抑制嗜酸性粒细胞分化,体检报告可能显示比例暂时性降至0.1%-0.3%。

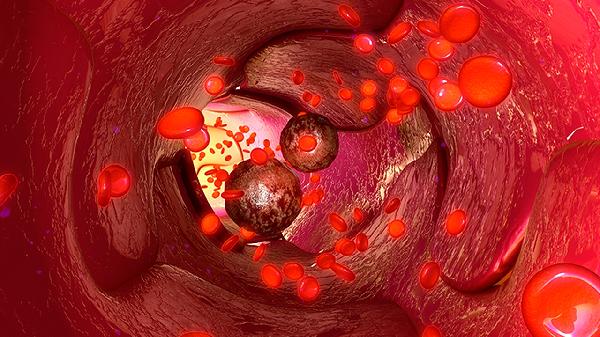

再生障碍性贫血或化疗后骨髓造血功能受损时,所有血细胞系均可能减少。嗜酸性粒细胞绝对值低于0.02×10⁹/L需警惕骨髓增生异常,需结合骨髓穿刺检查明确诊断。

发现嗜酸性粒细胞比例异常应结合其他指标综合判断。建议复查血常规排除检测误差,持续偏低者需进行皮质醇检测、骨髓检查等进一步评估。日常注意观察是否出现乏力、反复感染等症状,避免擅自服用影响免疫功能的药物。保持规律作息和均衡饮食,适当补充富含维生素B12的动物肝脏、鱼类等食物,有助于造血功能维持。

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23

2024-12-23