嗜碱性粒细胞1.2%通常不直接提示癌症,可能由过敏反应、慢性炎症、骨髓增生性疾病、内分泌失调或药物反应等因素引起。

嗜碱性粒细胞参与过敏反应过程,当接触花粉、尘螨或特定食物时,数值可能轻度升高。这类情况常伴随皮肤瘙痒、荨麻疹等症状,通过抗组胺药物如氯雷他定可缓解,需结合过敏原检测明确诱因。

类风湿关节炎、溃疡性结肠炎等慢性炎症疾病会刺激骨髓释放嗜碱性粒细胞。患者可能出现关节肿胀、持续低热,需通过C反应蛋白和影像学检查辅助诊断,治疗以控制原发病为主。

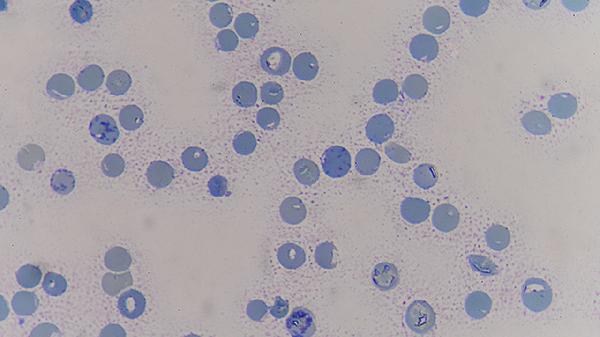

真性红细胞增多症等骨髓病变可能导致嗜碱性粒细胞增多,这类疾病常伴随头晕、皮肤潮红,需通过骨髓穿刺和JAK2基因检测确诊,必要时采用干扰素或羟基脲治疗。

甲状腺功能减退或垂体功能紊乱可能影响粒细胞分化,造成数值波动。患者易疲劳、怕冷,需检查甲状腺激素水平,补充左甲状腺素钠可改善症状。

长期使用雌激素或糖皮质激素可能干扰血常规结果,停药后数值多恢复正常。建议复查前咨询医生是否需要调整用药方案。

发现嗜碱性粒细胞轻度升高时,建议1-3个月后复查血常规,观察动态变化。日常需保持均衡饮食,适量补充维生素B12和叶酸,避免过度劳累。若持续升高或伴随体重下降、骨痛等症状,需进行骨髓活检排除慢性粒细胞白血病等血液系统疾病。规律作息和适度运动有助于维持免疫系统稳定。

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-03

2025-09-02