血小板计数超过300×10⁹/L的婴幼儿多数属于生理性升高,可能与脱水、感染、缺铁性贫血等因素有关,需结合临床表现判断风险。主要影响因素有剧烈哭闹后血液浓缩、疫苗接种反应、病毒性感冒、遗传性血小板增多症、骨髓增生性疾病。

婴幼儿采血前长时间哭闹可能导致体液丢失,造成假性血小板升高。这种情况无需特殊处理,建议安抚后复查血常规,保持喂养量即可恢复正常。

接种疫苗后48小时内可能出现暂时性血小板增多,通常伴随低热或注射部位红肿。这种反应属于正常免疫应答,持续监测体温并多饮水,数值多在1周内回落。

呼吸道或肠道病毒感染期间,血小板会反应性增高以参与炎症修复。常见于幼儿急疹、轮状病毒感染等疾病,需治疗原发病,伴随发热超过38.5℃时建议就医。

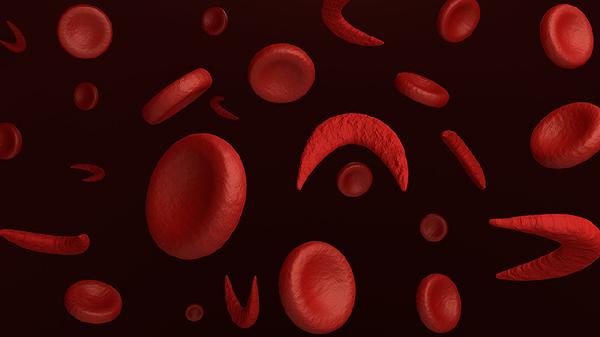

长期挑食或早产儿可能出现缺铁性贫血代偿性血小板增多。典型表现为面色苍白、食欲减退,需通过血清铁蛋白检测确诊,及时补充铁剂可改善。

持续超过450×10⁹/L需排查骨髓异常增生性疾病,可能与JAK2基因突变有关,通常伴随脾肿大或异常出血。这类情况需进行骨髓穿刺和基因检测确诊。

对于婴幼儿血小板轻度升高,建议优先通过饮食调理改善,增加富含维生素C的猕猴桃、草莓促进铁吸收,适量补充动物肝脏和红肉。每日保证充足睡眠和适量户外活动,避免反复呼吸道感染。若复查持续异常或伴随皮肤瘀斑、鼻出血等症状,需及时至儿童血液科进行凝血功能、骨髓象等专项检查。母乳喂养期间母亲应避免高脂饮食,6个月以上婴儿可逐步添加含铁米粉等辅食。

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29

2025-06-29