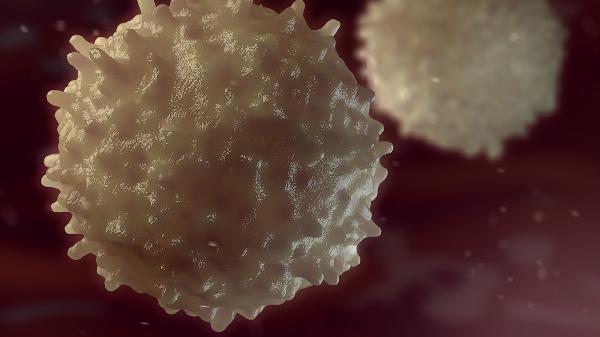

中性粒细胞偏低不一定代表患病,可能由生理性因素或轻微病理状态引起。主要影响因素包括病毒感染、药物副作用、营养不良、自身免疫疾病、骨髓造血功能异常。

呼吸道合胞病毒、流感病毒等常见感染可导致中性粒细胞暂时性降低。病毒抑制骨髓造血功能或加速粒细胞消耗,通常伴随发热、咳嗽等症状。感染控制后2-4周血象多自行恢复。

抗生素如青霉素类、抗甲状腺药物如甲巯咪唑、化疗药物等可能引起粒细胞减少。药物通过直接抑制骨髓或诱发免疫反应导致指标异常,停药后多数可逆转。

长期缺乏维生素B12、叶酸或铁元素会影响粒细胞分化成熟。素食者、消化吸收障碍人群易出现此类情况,伴随血红蛋白或血小板同步下降时需警惕。

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病可能产生抗中性粒细胞抗体。这类患者除血象异常外,常伴有关节痛、皮疹等典型症状,需结合免疫学检查确诊。

再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等疾病直接影响造血功能。若中性粒细胞持续低于1.5×10⁹/L并伴出血倾向或反复感染,需进行骨髓穿刺明确诊断。

发现中性粒细胞偏低时建议复查血常规排除检测误差,日常需保证优质蛋白和深色蔬菜摄入,避免生冷食物以防感染。适度进行快走、瑜伽等低强度运动增强体质,但需避免剧烈运动导致免疫力暂时下降。长期服用可能影响造血功能药物者应定期监测血象,孕妇、儿童等特殊人群出现指标异常需及时专科就诊。

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22

2025-06-22