嗜碱性粒细胞偏高1.3%可能由过敏反应、慢性炎症、骨髓增殖性疾病、内分泌失调或药物副作用引起。需结合其他血常规指标及临床症状综合判断。

嗜碱性粒细胞参与过敏介质释放,数值升高常见于花粉症、食物过敏或过敏性皮炎。典型表现为皮肤瘙痒、荨麻疹或呼吸道症状。轻度升高时可通过避免接触过敏原改善,持续异常需完善过敏原检测。

类风湿关节炎、溃疡性结肠炎等慢性炎症疾病会刺激骨髓造血功能,导致嗜碱性粒细胞轻度增高。通常伴随关节肿痛、腹泻等症状,需通过C反应蛋白、血沉等炎症指标进一步确认。

真性红细胞增多症、慢性粒细胞白血病等血液病可能引发嗜碱性粒细胞异常增殖。这类情况多伴随脾肿大、盗汗等全身症状,需进行骨髓穿刺和基因检测确诊。

甲状腺功能减退、糖尿病等内分泌疾病可影响粒细胞分化。患者可能出现乏力、体重增加等代谢异常表现,建议检查甲状腺功能、血糖等指标。

雌激素制剂、干扰素等药物可能干扰粒细胞代谢。通常停药后可恢复正常,若需长期用药应定期监测血常规变化。

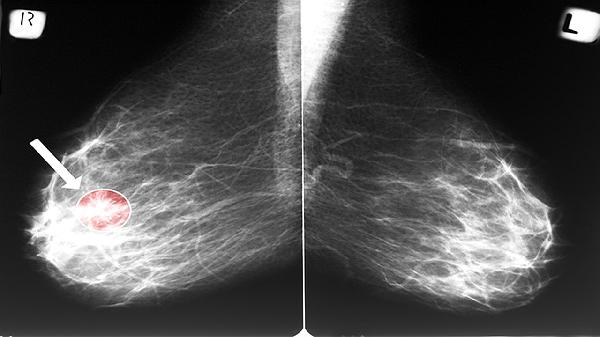

发现嗜碱性粒细胞偏高时,建议两周后复查血常规排除检测误差。日常需保持充足睡眠、避免高脂饮食,减少环境致敏因素接触。若持续异常或伴随体重下降、发热等症状,应及时至血液科就诊排查血液系统疾病。定期体检中建议增加铁代谢、维生素B12等营养指标检测,排除营养缺乏导致的造血功能异常。

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18

2024-04-18