中性粒细胞百分比偏低可能由病毒感染、药物影响、血液系统疾病、放射线暴露或自身免疫性疾病等原因引起。

流感病毒、风疹病毒等常见病毒感染会抑制骨髓造血功能,导致中性粒细胞生成减少。这类情况通常伴随发热、咽痛等上呼吸道症状,血常规检查可见淋巴细胞比例代偿性增高。病毒感染引起的粒细胞减少多为暂时性,随着感染控制会逐渐恢复。

部分抗生素如氯霉素、抗甲状腺药物如丙硫氧嘧啶、化疗药物等可能直接抑制骨髓造血干细胞增殖。药物性粒细胞减少通常在用药后1-3周出现,停药后多数可逆。长期使用非甾体抗炎药也可能影响粒细胞分化成熟。

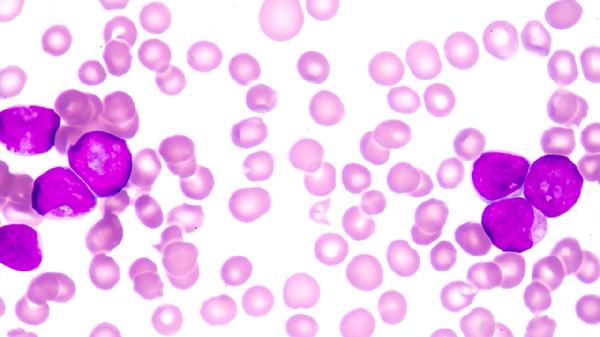

再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合征等造血系统疾病会导致全血细胞减少。这类疾病可能表现为持续性的中性粒细胞绝对值降低,常合并血红蛋白和血小板减少。骨髓穿刺检查可见造血细胞明显减少或病态造血现象。

大剂量电离辐射会破坏骨髓造血微环境,导致造血干细胞凋亡。放射工作者或接受放疗的患者可能出现渐进性粒细胞减少,严重者可发展为骨髓衰竭。防护措施不足的长期低剂量辐射暴露也可能影响粒细胞系增殖。

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等自身免疫性疾病可能产生抗中性粒细胞抗体。这些抗体会加速粒细胞破坏,同时抑制骨髓释放成熟粒细胞。患者除血液系统表现外,通常伴有关节肿痛、皮疹等免疫系统异常症状。

发现中性粒细胞百分比持续偏低时,建议完善外周血涂片、骨髓穿刺等检查明确病因。日常应注意保持口腔卫生,避免生冷食物,减少公共场所暴露。适度补充富含优质蛋白和维生素B族的食物如鱼类、蛋类、深色蔬菜等,避免剧烈运动导致体力透支。出现反复感染、持续发热等症状应及时血液科就诊。

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-03

2022-03-02