凝血酶时间偏高可能与凝血因子缺乏、肝病、抗凝药物使用、纤维蛋白原异常、弥散性血管内凝血等因素有关。凝血酶时间是反映血液凝固功能的重要指标,异常升高提示凝血过程存在障碍。

先天性或获得性凝血因子缺乏可导致凝血酶时间延长。先天性缺乏如血友病甲、血友病乙等,获得性缺乏多见于维生素K缺乏、严重肝病等。这类情况需通过凝血因子活性检测确诊,治疗需补充缺乏的凝血因子或纠正原发病。

肝脏是合成凝血因子的主要器官,肝硬化、重症肝炎等肝病会导致凝血因子合成减少。患者常伴有黄疸、腹水等症状,需通过肝功能检查和影像学评估病情,治疗以保肝和支持疗法为主。

华法林、肝素等抗凝药物会干扰凝血过程,使凝血酶时间延长。用药期间需定期监测凝血功能,调整药物剂量。若出血风险较高,可考虑使用维生素K拮抗华法林作用。

低纤维蛋白原血症或异常纤维蛋白原血症会影响纤维蛋白形成,导致凝血酶时间延长。可通过纤维蛋白原定量和功能检测诊断,严重者需输注纤维蛋白原制剂。

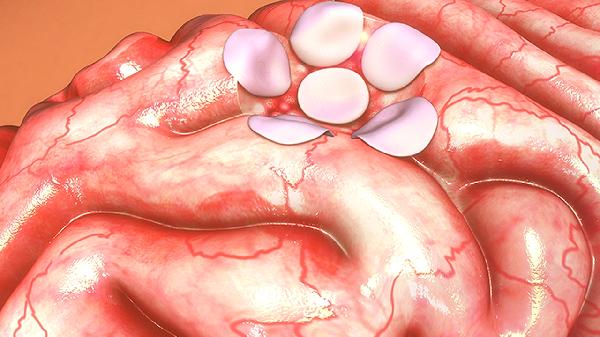

DIC时凝血因子和血小板大量消耗,凝血酶时间显著延长。患者多有出血倾向和多器官功能障碍,需积极治疗原发病,同时补充凝血因子和血小板。

发现凝血酶时间偏高应结合其他凝血指标和临床表现综合判断。避免剧烈运动和可能造成外伤的活动,饮食上可适量增加富含维生素K的食物如菠菜、西兰花等。定期复查凝血功能,必要时在医生指导下进行针对性治疗。若出现不明原因出血或瘀斑,应及时就医。

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06

2024-12-06