嗜酸性粒细胞0.68×10⁹/L可能由过敏反应、寄生虫感染、自身免疫性疾病、血液系统疾病、药物反应等原因引起,可通过抗过敏治疗、驱虫治疗、免疫调节、血液病专项治疗、停药观察等方式干预。

花粉、尘螨或食物过敏可刺激嗜酸性粒细胞升高。典型表现为皮肤瘙痒、荨麻疹或过敏性鼻炎,血常规检查常伴随IgE抗体水平上升。轻症患者可通过氯雷他定等抗组胺药物缓解,中重度过敏需联合糖皮质激素治疗。

蛔虫、钩虫等肠道寄生虫感染是常见诱因。患者可能出现腹痛、腹泻或肛周瘙痒,粪便检查可见虫卵。临床常用阿苯达唑进行驱虫治疗,严重感染者需重复用药并监测肝肾功能。

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病可能引发异常免疫激活。除关节肿痛、皮疹等典型症状外,实验室检查可见抗核抗体阳性。治疗需采用甲氨蝶呤等免疫抑制剂,定期监测血常规和肝酶变化。

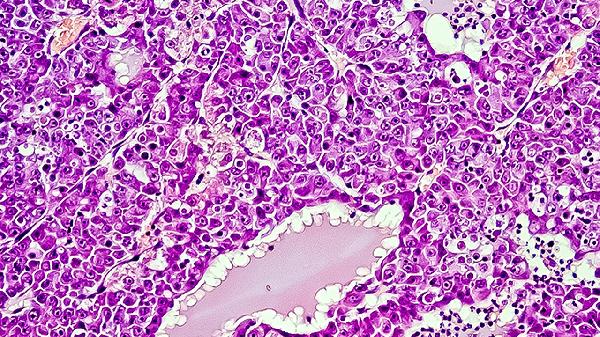

慢性嗜酸性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征等血液病会导致持续升高。伴随症状包括乏力、体重下降,骨髓穿刺检查可确诊。治疗方案依据分型选择羟基脲或干扰素,必要时进行造血干细胞移植。

青霉素、头孢类抗生素可能诱发药物超敏反应。通常在用药后1-2周出现发热、皮疹,停药后指标逐渐恢复正常。严重病例需使用肾上腺素抢救,未来应避免同类药物使用。

保持低敏饮食,减少海鲜、坚果等易致敏食物摄入;加强个人卫生,避免生食可能携带寄生虫的蔬菜水果;适度进行太极拳、散步等低强度运动增强免疫力;定期复查血常规观察指标变化,若持续升高超过1.0×10⁹/L或伴随发热、出血倾向应及时血液科就诊。注意记录可能诱发症状的药物或环境因素,为医生诊断提供参考依据。

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20

2025-08-20