嗜酸性粒细胞升高可能由过敏反应、寄生虫感染、自身免疫疾病、血液系统疾病、药物反应等原因引起。嗜酸性粒细胞是白细胞的一种,其数值异常通常提示机体存在特定病理或生理变化。

过敏性鼻炎、哮喘、湿疹等疾病会刺激机体释放组胺等炎性介质,导致骨髓中嗜酸性粒细胞生成增加。这类情况通常伴随皮肤瘙痒、打喷嚏或支气管痉挛症状,通过血清IgE检测和过敏原筛查可辅助诊断。轻症患者脱离过敏原后数值可逐渐恢复。

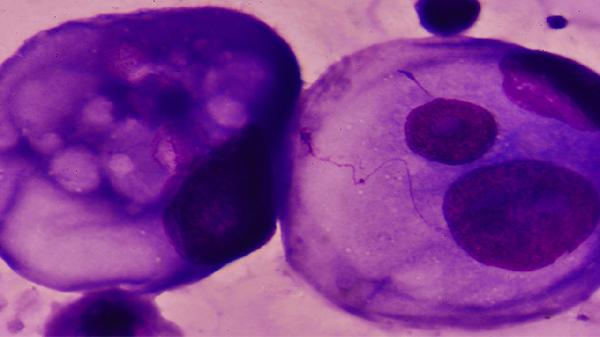

蛔虫、钩虫等肠道寄生虫或血吸虫等组织寄生虫感染时,虫体代谢产物会诱发Th2型免疫应答。这种状态下嗜酸性粒细胞会定向迁移至感染部位参与防御,血液检查常显示数值显著升高可达10%以上。粪便虫卵检测和特异性抗体检查是确诊依据。

嗜酸性肉芽肿性血管炎、嗜酸性筋膜炎等疾病会出现异常免疫激活,导致嗜酸性粒细胞在组织中浸润。这类患者除血液指标异常外,可能出现皮肤结节、神经病变或多器官损伤,需通过病理活检结合ANCA抗体检测明确诊断。

慢性嗜酸性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征等造血系统病变可直接造成骨髓增殖失控。这类情况常伴随持续数月的中重度升高>20%,可能出现肝脾肿大、血栓形成等并发症,需通过骨髓穿刺和基因检测确诊。

青霉素、头孢类抗生素或抗癫痫药物可能引发超敏反应,导致暂时性嗜酸性粒细胞增多。通常在用药后1-3周出现,停药后2-4周恢复正常。严重者可伴发药物热、皮疹或内脏损伤,需及时进行药物激发试验确认。

发现嗜酸性粒细胞升高时建议完善寄生虫筛查、过敏原检测和影像学检查。日常需避免接触已知过敏原,保证食材充分加热杀灭寄生虫,慎用可能诱发过敏的药物。对于持续异常或伴随体重下降、发热等症状者,需尽快血液科就诊排除恶性血液病。适度补充维生素C和Omega-3脂肪酸可能有助于调节免疫平衡。

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14

2025-08-14