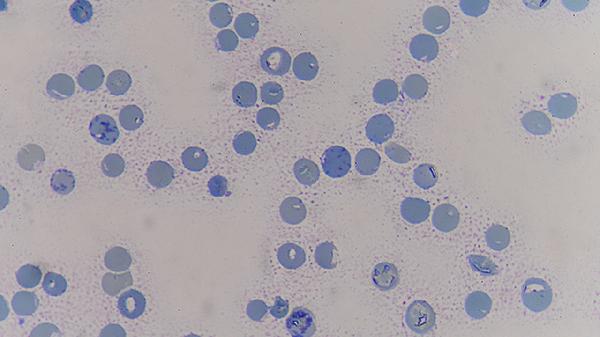

中性粒细胞比例偏高通常提示体内存在细菌感染、炎症反应或应激状态,可能由急性感染、组织损伤、慢性炎症、药物影响及血液系统疾病等因素引起。

细菌性感染如肺炎、扁桃体炎等会刺激骨髓释放更多中性粒细胞,导致比例升高。此时常伴随发热、局部红肿等症状,需通过血常规联合C反应蛋白检测确诊,针对性使用抗生素治疗。

外伤、手术或心肌梗死等造成的组织坏死会引发炎症反应,促使中性粒细胞迁移至损伤部位。这类情况通常伴随疼痛和功能障碍,需处理原发损伤并监测感染迹象。

类风湿关节炎、溃疡性结肠炎等慢性疾病会持续激活免疫系统,造成中性粒细胞长期偏高。患者可能出现关节肿胀、腹泻等特异性症状,需通过免疫抑制剂控制病情。

糖皮质激素、肾上腺素等药物可刺激中性粒细胞释放。若近期使用相关药物,建议停药后复查血常规,排除病理性因素后再判断是否为药物反应。

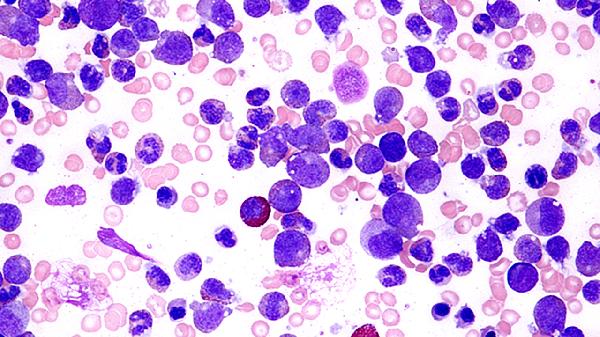

骨髓增殖性肿瘤如慢性粒细胞白血病可导致中性粒细胞异常增高,常伴脾肿大、盗汗等症状。需通过骨髓穿刺和基因检测确诊,进行靶向治疗或化疗。

发现中性粒细胞比例偏高时,建议完善C反应蛋白、降钙素原等炎症指标检查,结合临床症状综合判断。日常需保持充足休息,避免剧烈运动加重免疫负担;饮食宜选择富含维生素C的柑橘类水果和优质蛋白,帮助增强免疫功能;长期偏高者应定期复查血常规,监测数值变化趋势。孕妇、儿童等特殊人群出现该指标异常时需优先排除生理性因素。

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21

2025-06-21