嗜酸粒细胞百分比偏高可能与过敏反应、寄生虫感染、皮肤病、血液系统疾病、药物反应等因素有关。嗜酸粒细胞是白细胞的一种,其比例升高通常提示机体存在异常免疫反应或病理状态,需结合其他检查指标综合判断。

接触花粉、尘螨或进食海鲜等致敏物质后,机体释放组胺等炎性介质刺激嗜酸粒细胞增殖。常见于过敏性鼻炎、哮喘等疾病,伴随打喷嚏、皮肤瘙痒等症状。可进行过敏原检测,避免接触已知过敏原,必要时遵医嘱使用氯雷他定片或糠酸莫米松鼻喷雾剂。

蛔虫、钩虫等肠道寄生虫侵入人体后,嗜酸粒细胞会参与免疫防御。多伴有腹痛、腹泻或肛周瘙痒,粪便检查可见虫卵。需在医生指导下服用阿苯达唑片或甲苯咪唑片驱虫,治疗后需复查血常规确认指标恢复情况。

湿疹、银屑病等慢性皮肤炎症会刺激局部嗜酸粒细胞浸润。皮损部位出现红斑、脱屑伴明显瘙痒,皮肤活检可见嗜酸粒细胞增多。可外用丁酸氢化可的松乳膏缓解症状,严重时需联合口服依巴斯汀片控制炎症反应。

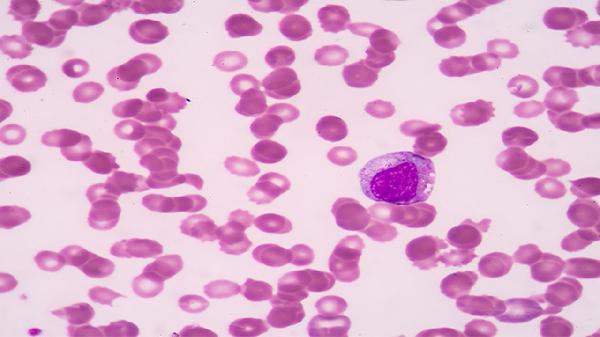

嗜酸性粒细胞增多症、慢性粒细胞白血病等疾病会导致骨髓异常增殖。可能出现乏力、低热或肝脾肿大,骨髓穿刺检查可确诊。需根据分型采用羟基脲片或干扰素注射液治疗,定期监测血象变化。

青霉素、头孢类抗生素等药物可能引发超敏反应,导致嗜酸粒细胞一过性升高。通常伴有药疹或发热,停药后指标可逐渐恢复正常。发生药物过敏时应立即就医,必要时替换为阿奇霉素分散片等替代药物。

发现嗜酸粒细胞百分比偏高时,建议完善寄生虫筛查、过敏原检测及骨髓检查明确病因。日常需保持饮食卫生,避免进食生冷食物,注意观察皮肤及呼吸道症状变化。若持续伴有不明原因消瘦或发热,应及时到血液科就诊排查恶性疾病。治疗期间避免自行服用可能诱发过敏的药物,定期复查血常规评估治疗效果。

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25

2025-06-25