中性粒细胞百分比偏高通常提示体内存在炎症反应或感染,可能由细菌感染、应激反应、组织损伤、药物影响及血液系统疾病等因素引起。

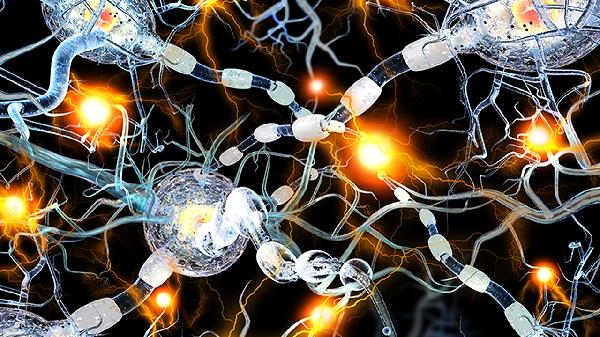

中性粒细胞是抵御细菌感染的主要免疫细胞。当发生急性化脓性扁桃体炎、肺炎、尿路感染等细菌感染时,骨髓会加速释放中性粒细胞进入血液,导致其比例升高。此时常伴随发热、局部红肿等症状,需通过血培养或C反应蛋白检测进一步确认。

剧烈运动、创伤、手术或情绪紧张等应激状态会刺激肾上腺素分泌,促使边缘池中性粒细胞进入循环池。这种生理性升高通常为一过性,24小时内可自行恢复,无其他异常症状时不需特殊处理。

心肌梗死、严重烧伤或外伤等造成的组织坏死会释放炎症介质,诱发中性粒细胞趋化性迁移。这类情况往往伴随肌钙蛋白、乳酸脱氢酶等标志物异常,需结合影像学检查判断损伤程度。

糖皮质激素类药物如泼尼松可刺激骨髓造血功能,使中性粒细胞生成增加。长期服用避孕药、锂剂等也可能干扰白细胞分类计数,停药后数值多能恢复正常。

慢性粒细胞白血病、骨髓增殖性肿瘤等疾病会导致粒细胞异常增殖。这类情况常伴持续发热、脾肿大等表现,需通过骨髓穿刺和基因检测确诊。

发现中性粒细胞百分比偏高时,建议避免剧烈运动及饮酒,保持每日2000毫升饮水量促进代谢。可适量补充维生素C含量高的猕猴桃、鲜枣等水果,避免生冷辛辣食物刺激炎症反应。若数值持续超过75%或伴随明显不适,需及时复查血常规并完善降钙素原、外周血涂片等检查。备孕人群及儿童出现该指标异常时,应优先排除隐匿性感染。

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11

2024-12-11