嗜酸性粒细胞偏低可能由激素使用、急性感染、应激反应、骨髓抑制、内分泌疾病等因素引起。

糖皮质激素类药物如泼尼松、地塞米松会抑制骨髓释放嗜酸性粒细胞。这类药物常用于治疗过敏性疾病、自身免疫病,用药期间可能出现嗜酸性粒细胞计数下降,通常停药后可逐渐恢复。

细菌性肺炎、化脓性扁桃体炎等急性感染会导致中性粒细胞升高,同时抑制嗜酸性粒细胞生成。感染期间可能出现发热、咳嗽等症状,随着感染控制,血象会逐步恢复正常。

严重创伤、大手术、烧伤等应激状态会刺激肾上腺分泌皮质醇,暂时抑制嗜酸性粒细胞产生。这种情况多伴随心率增快、血压升高等应激表现,应激源消除后数值可回升。

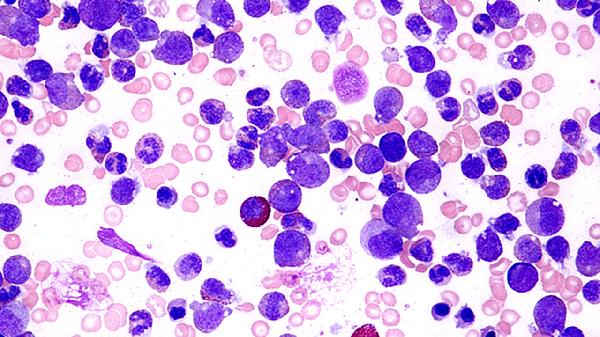

再生障碍性贫血、化疗后骨髓抑制会影响造血功能,导致全血细胞减少。患者可能同时出现贫血、出血倾向,需通过骨髓穿刺明确诊断。

库欣综合征、甲状腺功能亢进等内分泌疾病会引起激素水平异常,间接影响嗜酸性粒细胞生成。这类疾病通常伴有特征性表现如满月脸、心悸等,需针对性治疗原发病。

发现嗜酸性粒细胞偏低时建议复查血常规,结合临床症状综合判断。日常注意记录体温变化,避免剧烈运动加重应激反应。饮食可适量增加富含维生素B12的动物肝脏、蛋类,保证充足睡眠有助于造血功能恢复。若持续异常或伴随其他血细胞减少,需及时血液科就诊排查骨髓疾病。

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-27

2025-08-26

2025-08-26