嗜酸性粒细胞0.03×10⁹/L属于偏低范围,可能由生理性因素或病理性因素引起,主要有长期使用糖皮质激素、急性感染、库欣综合征、应激反应、骨髓抑制等原因。

长期使用泼尼松、地塞米松等糖皮质激素会抑制骨髓造血功能,导致嗜酸性粒细胞减少。这类药物常用于治疗自身免疫性疾病或过敏反应,需定期监测血常规指标变化。

细菌或病毒感染急性期可能引发应激反应,表现为嗜酸性粒细胞暂时性降低。常见于肺炎、尿路感染等疾病,通常伴随发热、白细胞总数升高等表现。

库欣综合征患者因皮质醇分泌过多,会抑制嗜酸性粒细胞生成。这类患者往往伴有向心性肥胖、皮肤紫纹等典型症状,需通过激素检测确诊。

剧烈运动、创伤或精神紧张等应激状态会刺激肾上腺素分泌,导致嗜酸性粒细胞短暂性减少。这种变化通常在24-48小时内自行恢复。

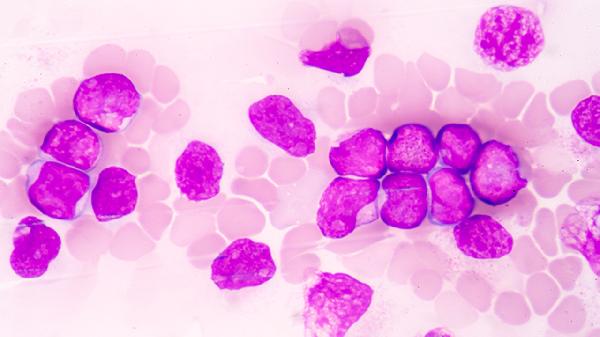

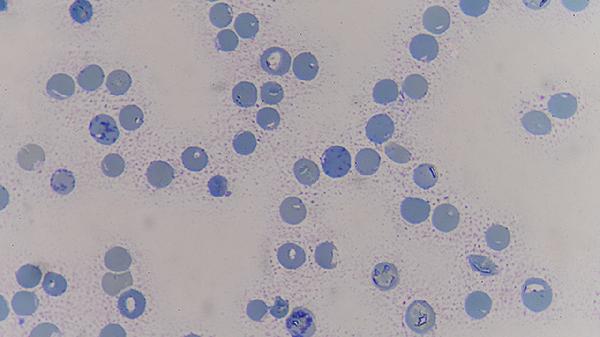

放射线暴露、化疗药物或再生障碍性贫血可能损伤骨髓造血功能,表现为全血细胞减少。这类情况需结合骨髓穿刺等进一步检查明确诊断。

发现嗜酸性粒细胞偏低时建议完善甲状腺功能、皮质醇水平等内分泌检查,同时复查血常规动态观察指标变化。日常应注意规律作息,避免过度劳累,保证蛋白质和维生素B族的摄入。对于长期服用激素类药物者,需严格遵医嘱调整剂量,不可自行停药。若伴随持续乏力、反复感染等症状,应及时到血液科就诊排查造血系统疾病。

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29

2025-08-29